日本酒ファンの皆さんこんにちは!

今回は、兵庫県姫路市の下村酒造店さんの『奥播磨 純米 』を紹介します。

『奥播磨』といえば『Danchu』誌で『燗にすると旨い酒No.1』の称号を頂戴したことは、日本酒マニアの間では、つとに有名な話。

でも、ちょっと見かけないラベルの色のようですが・・・

さてこの『奥播磨 純米 』、一体どんな味わいなんでしょうか?

『奥播磨 純米 小山SB』は熟成による円やかさと米の旨甘味がある

燗酒日本一を味わうなら、ぬる燗から飛び切り燗まで楽しんじゃおう

『下村酒造店』さんがあるのは姫路の市街地から北西に、車で1時間ほどの安富町。 冬には中国山脈より冷気が吹き下ろし、酒造りには最適な気候となります。

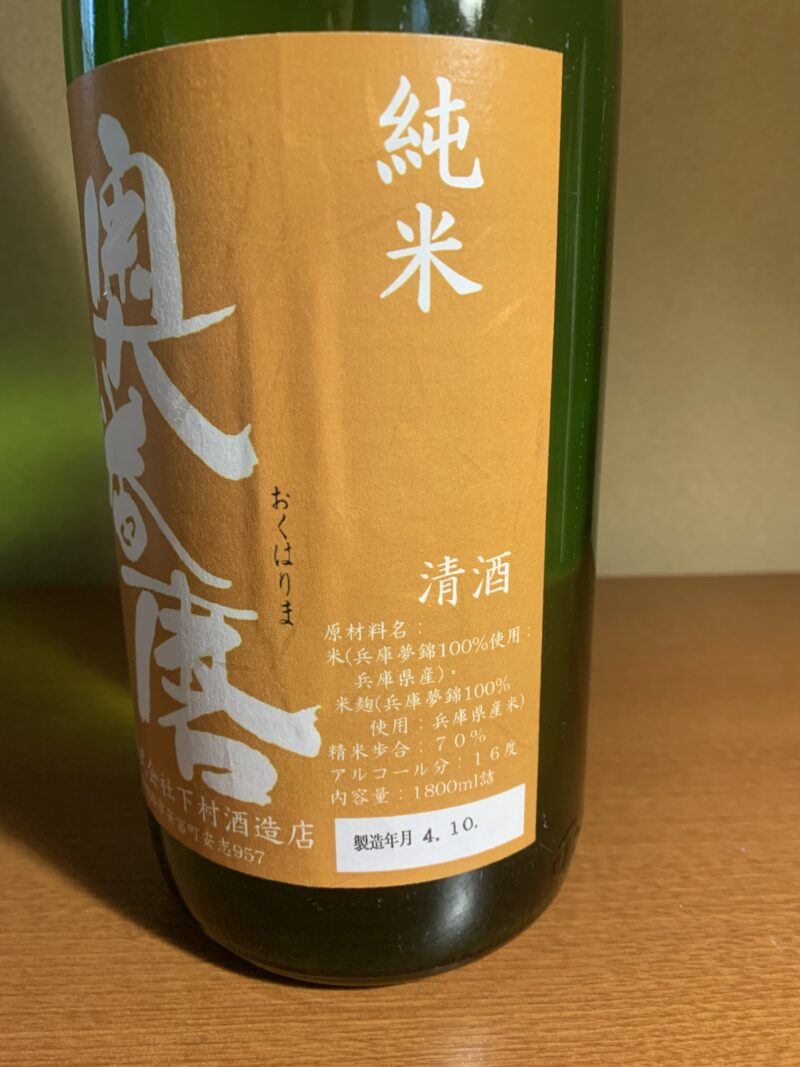

酒米ですが、掛・麹米とも地元安富町産の『夢錦』で醸され、『愛山』『兵庫北錦』と共に、兵庫県の産地指定銘柄です。

『夢錦』は山田錦と比べ背丈も低くて病虫耐性も高く、農家さんも栽培がしやすいようです。山田錦の特徴を受け継ぎ、芳醇な味わいが特徴とか。

また仕込み水は蔵内の井戸より汲み上げられ、近くの雪彦山系の伏流水(中硬水)が使われています。

その中硬水の仕込み水がやや辛口の味わいを生んでいるのでしょうか。 口に含むとしっかりとした旨みを酸が引き締めて、キレ良い後口です。

《原料米》『兵庫県産『兵庫夢錦』100%

《精米歩合》70%

《酵母》-

《日本酒度》- 《酸度》-

《アルコール度》16度

《造り》無濾過原酒

《お値段》1800 ml 3,143円

《製造》2022年10月 3年熟成+生酒ブレンド

造りの特徴は、『佐瀬式の槽』で上からの圧力で搾られています。 これによって、味がしっかりした米のうま味が引き出されていますね。

実は最近コロナ禍の需要回復もあり、補助金を活用して搾り設備を更新したそうです。

もちろん以前と同じ方式の、醪が入った酒袋をアルミ板で何層にも重ねて、じっくりとを搾る方法が踏襲されています。

さて、それでは味わいを確かめましょう。 最初ぬる燗にして吞みますととても柔らかい当たりで、するすると喉を過ぎていきます。

日本酒を嫌う人が言うムッとくるような『むせび香』はまるでありません。

2杯目はさらに燗付けしてみますと、一層綺麗な甘さと旨味が口中に広がり、味わいが深まりました。 これなら、何杯もいけますね!

若い店員さんが言うには、このお酒こそが日本酒とのファーストキッス❤‼ 日本酒の伝道師を目指したんだとか・・・ わかるわ~

ベージュ色のラベルは小山商店限定スペシャルブレンド

さて謎のラベルの正体は?

実はこのベージュ色のラベルは、われらの聖地『小山商店』さんと『下村酒造店』さんのコラボ商品なのです。

ですから、『下村酒造店』さんのHPや他の酒販店さんにも紹介されていない、幻の商品なのです。

酒器に注いで色をみれば山吹色。 いい色合いで、そそられますね!

その正体(中身)ですが、3年間寝かせた純米無濾過と生酒(当年物でしょうか?)をブレンドしたものだそうです。

また定番の純米酒/夢錦は精米歩合が55%で、こちらは70%。 米の旨味や酸味を残したかったのでしょうか?

ところで、小山商店会長の名がついた限定酒『喜八』もありますね。 こちらも香りは穏やか、含みますと豊潤な旨甘味、そして酸味とともにスパッとキレていきます。

蔵元さん曰く、当蔵のお酒は熟成に向く腰の強いお酒。 当蔵は基本瓶貯蔵なので、タンクに戻してブレンドしてるのかな??

『奥播磨』のスタンダードは全て熟成、季節品は当年度の生酒で構成

『下村酒造店』さんの造りは、香りが過度に出る酵母の使用を控えて、しっかり発酵させてから搾るので、甘さよりは旨さが多いのが特徴です。

スタンダード表示となっているものは、通年販売商品(熟成・火入れタイプ)です。 季節品は当年度の生酒・しぼりたてで構成されています。

ここでは代表銘柄を紹介しておきますので、購入時に参考になさってください。

| 商品名 | 造り | 特徴(酒米・酵母など) |

| 奥播磨芳醇辛口赤 | 純米吟醸/生・火入れ | 麹米が山田錦・掛米が兵庫夢錦で、辛口ながら芳醇で飲み飽きしない辛口のお酒で、お燗でもオススメです。柔らかな旨味が特徴。 |

| 奥播磨超辛黒 | 純米吟醸/生・火入れ | 麹米・掛米とも兵庫夢錦で、赤とは違いシャープな辛さのお酒です。芯があり、きっちり辛口の燗酒が楽しめます。 |

| 奥播磨深⼭霽月 | 純米吟醸/生・火入れ | 麹米が山田錦・掛米が兵庫夢錦で、赤ラベルと同じですがこのお酒はどこまでも辛さや酸を控えめにした優しい飲み口です。 |

| 奥播磨山廃 | 純米/生・火入れ | 麹米・掛米とも兵庫夢錦で、7号酵母の奥播磨を代表する定番純米酒。しっかりとした濃醇な味わいの中にも、まろやかで深みのある旨みがあります。 |

| 奥播磨純米 | 純米/生・火入れ | 麹米・掛米とも兵庫夢錦で、9号酵母の定番純米酒。瓶詰後2年熟成、後口のキレの良さ等、山廃のどっしりに比べてスッキリな味わい。 |

『奥播磨 純米 小山SB』と今夜の肴

兵庫県の北播磨、行政区域は姫路市も播磨の最奥、但馬はすぐそこの山間地。

今年の雪はどうだったでしょうか? 山深い地域の冬と言えば牡丹鍋がこの地の名産だとか。

味の濃い鍋には、濃淳でしっかりとした味わいの奥播磨がぴったりなのでしょうね。

でもそんな素材は我々には手に入りませんので、寒い冬には味のしみ込んだ『おでん』がピッタリです!!

『下村酒造店』の紹介

『下村酒造店』さんの創業は1884年(明治17年)。初代下村九朗兵衛氏が、清浄な水と良質の米に恵まれた土地で酒造りを始めました。

1983年(昭和58年)6代目蔵元の下村裕昭さんが修業を終えて家業についた頃は、蔵の経営はもっぱら灘への桶売り。

外で学んだ合理的な低コストの酒造りを提案するも一蹴され、従来の手作りの手法は変わらずのままだったそうです。

そしてこのままでは廃業も考えられる時、剣菱から桶買いの話が舞い込みます。 しかしながら厳しい品質条件が付いていました。

そこで思い切って麹室を新設し、但馬から新杜氏として高垣克正さんを招き、普通酒から品質重視の酒造りへと転換を図ります。

1993年(平成5年)6代目裕昭さんは高垣杜氏と二人三脚で、地元米の山田錦と兵庫夢錦とで醸された『奥播磨』を立ち上げます。

路線転換から4年目、その年ついに全国新酒鑑評会で見事金賞を受賞。 翌年には山廃純米酒を生み出して、徐々に首都圏へ販路を拡大していきます。

そして2002年高垣杜氏の引退に伴い、社員制度による醸造を開始します。 その後2008年には全量純米蔵となっています。

2020年裕昭さんは長男の元基さんと社長交代。 今は新蔵元のもとで家訓『手造りに秀でる技はなし』にこだわって、手作りの酒造りに邁進されています。

まとめ

『奥播磨 純米 小山SB(スペシャルブレンド)』いかがでしたでしょうか?

ところで『下村酒造店』さんの造るお酒の6割は、1年以上寝かせた熟成酒なんだそうです。 なんと素晴らしい酒造りではありませんか。

なんでも1年経って味わうと、辛口ですっきりな中にも少し甘みと旨味が増して、角が取れたバランスの良い味わいが生まれるのだとか。

この冬鳥取は岩美町の岩井温泉に、カニを食べに出かけました。 カニに合わせたのは熱燗の『諏訪泉』や『日置桜』。

姫路から鳥取までの『因幡街道』沿いには完全発酵の純米酒が多くあります。 カニ鍋や牡丹鍋にぴったりのお酒を求めてお出かけしてみてはいかがでしょうか?

それでは皆さん、今回はこれで失礼します。 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。