日本酒ファンの皆さんこんにちは!

今回は山口県徳山駅の近くにある『はつもみぢ』さんの『原田 純米大吟醸』を紹介します。

(えっ! 酒蔵名と酒名が反対っぽいけど?)と思う方もいらっしゃるかも知れませんが、間違いありません。

後ほど、この酒蔵さんのヒストリーを紐解けば、やがて謎が解けるでしょう。

さて『原田 純米大吟醸』、一体どんな味わいなんでしょうか?

『原田 純米大吟醸』は華やかな吟醸香と柔らかな口当たり

地産地消、水も米も地元愛をつらぬいた酒を復活!

『はつもみぢ』さんの仕込み水は、徳山から北の中国山地西端にある鹿野町の湧き水。 仕込みの都度汲みに行っているそうです。

酒米には地元周南市と山口県内産の『山田錦』が使われています。 また『西都の雫』に加え、最近はあの『イセヒカリ』で仕込まれることもあります。

とにもかくも『地元周南の素材を使い、周南で造る』に拘ったお酒ですね。

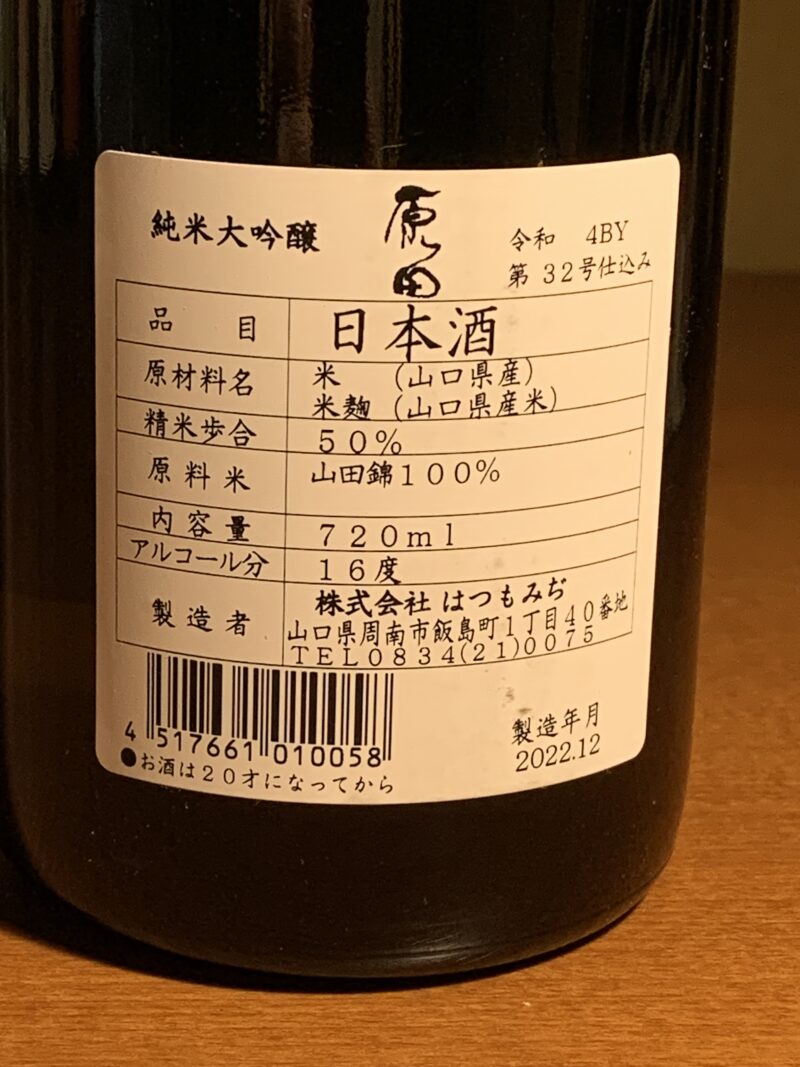

《原料米》山口県産米『山田錦』100%

《精米歩合》50%

《酵母》-

《日本酒度》- 《酸度》-

《アルコール度》16度

《造り》火入れ

《お値段》720 ml 2200円

《製造》2022年12月

さてお味は、華やかな上立香は上品で柔らかな口当たりです。 米の甘みと酸味のバランスは抜群で、のど越しは爽やかです。

同じ時期に『特別純米』を飲んだけど、こちらのほうが微発泡で米の旨味が感じられて、生詰めのような感じのフレッシュ感があったね。

『原田 純米大吟醸』は手造りの小ロット生産で醸される

『はつもみぢ』さんの造りの特徴は、空調設備の利いた四季醸造体制でしょうか。

酒造り復活後の2014年には醸造設備を新設、生産能力を従来の約3倍・年間45千本へと増強しています。

そして何と言っても約1,000リットルという小ロットの仕込みで、搾りは酒袋を敷き詰めた槽絞り。

また造りはすべて純米酒造りで、しかも純米酒から純米大吟醸まで同じ作業なので、とても手間暇が掛かっています。

つまり1回の仕込みを小さなタンクに毎週仕込んでいますので、ほぼ毎週フレッシュなお酒が出荷されることになります。

40年来の付き合いとなる同郷の大先輩は、徳山のご出身。 そのご長女は原田社長さんと高校の同級生。 そんな関係で、毎年家族ぐるみの大忘年会には『原田』をいただく。 ホントに、近年の酒質向上はお見事だね!!

『原田 純米大吟醸』と今夜の肴

周南市は、2003年に徳山市、新南陽市、鹿野町、熊毛町の2市2町が合併して誕生しました。

南部の瀬戸内に面した地域では、フグや鱧、タコが名産。 一方、北部の山間地では鹿野高原豚がブランド化されています。

北部の錦川源流域の清水が、『原田』のキリッと澄んだ辛さのない爽やかな味わいを生んでいるのでしょうか。

そんな料理の味を引き立てる食中酒で、今夜は『タコの煮物』で一杯といきますか!

『はつもみぢ』の紹介

『はつもみぢ』さんの酒蔵は、新幹線が止まる徳山駅から徒歩10分の繁華街にあります。

徳山は戦時中海軍の燃料廠があったことから大空襲を受け、酒蔵もろとも市街地は焼け野が原。 しかし戦後は、その跡地に出光石油が進出し大発展を遂げてきました。

高度成長期の旺盛なアルコール需要はビールなどに傾き、事業は酒卸売りに転換。 ついに日本酒製造は1985年(昭和60年)に休止、桶買いをすることになります。

そんな事情からでしょうか、12代目蔵元の原田康弘さんは醸造学科のある大学ではなく、東京経済大で経営学を学びます。

1994年、康弘さんはニッカウィスキーで3年勤めた後徳山に帰郷。 そして、飲食店へのビール配達に汗流すこと10年が過ぎて行きます。

根っからの地元大好きの徳山人ゆえ、ふと気付けば飲み屋街に地元徳山で造る酒がないことを痛感。 一念発起をすることになります。

しかし蔵には酒造りのデータもなく、酒造りの経験者もいません。 でも、康弘さんには『全国きき酒選手権大会で準優勝』という味覚の武器がありました。

そこで酒類総合研究所にて一から酒造りを学び、2005年ついに先祖代来からの酒造りを復活し、念願の酒造りをスタートします。

さて、試行錯誤の末に完成した酒の名はかっての『初紅葉』ではなく、原点回帰という意味も込めて『原田』と命名。

そして20年ぶりに休造蔵を復活した康弘さんも、2010年には社長・12代目蔵元となり、財務面の強化や、組織運営の改革を行っています。

なかでも2022年4月には、山口県では4人目となる女性杜氏を誕生させ、製造部門では半数の女性を登用し、さらに新しい商品造りへのチャレンジも行っています。

目標設定したコンペ入賞は、小さい蔵ながら2021酒蔵ランキングでは41位と大健闘。 ラベルも新しくなってコロナの制限がなくなった今、一層の大躍進をして欲しいね!!

まとめ

酒を飲んで頬がほんのりと赤くなる様子を、色づく紅葉にたとえて詠んだ和歌から付けられた明治31年の酒名が『初紅葉』。

その頃の店名は洋式に『HARADA SAKABA』で、昭和3年になりようやく『株式会社原田酒場』となります。

そして昭和29年には親戚の生野酒造と合併し『初紅葉酒造株式会社』となり、酒名は『はつもみぢ』。 その酒が山口、中国5県の新酒品評会で最優秀賞をとります。

その後酒造りを休止するも、一念発起で酒造り復活を成し遂げた際の社名が『株式会社はつもみぢ』。 片や、酒名は『原田』となります。

周南・徳山の地で200年、地元の皆さんに愛され、戦火を潜り抜けてきた酒造りの歴史。 社名・酒名の替わりばんこの変遷とは、なんとも愛おしい話ではありませんか。

それでは皆さん、今回はこれで失礼します。 今回も最後までお読みいただきありがとうございます。