日本酒ファンの皆さんこんにちは!

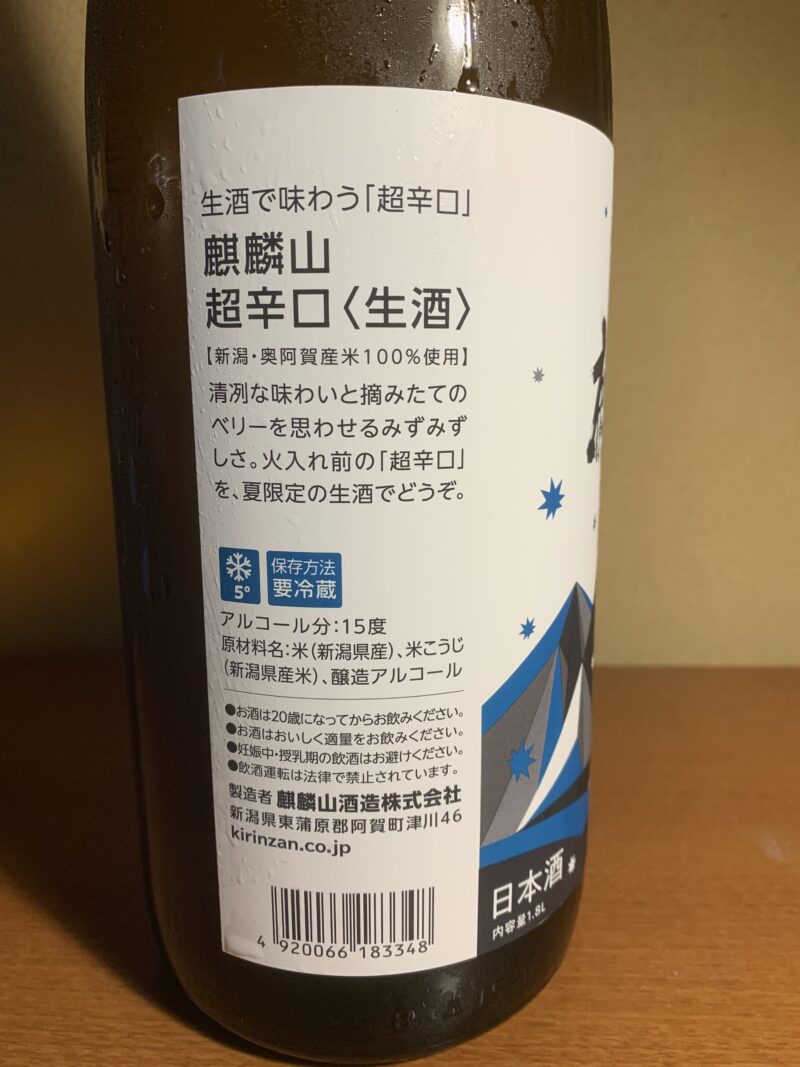

さて今回は、2022日本酒フェアで印象に残った、新潟県にある『麒麟山酒造』さんの『麒麟山超辛口生』を紹介します。

阿賀町津川の傍には日本有数の大河である阿賀野川が流れ、霊峰と呼ばれる麒麟山が悠然と構えています。

そんな環境で醸される『麒麟山超辛口生』、一体どんな味わいなんでしょうか?

『麒麟山 超辛口生』は毎日飲んでも飽きない晩酌酒!

淡麗辛口は森が育む超軟水で、酒は辛口に綺麗に仕上がる

新潟の奥阿賀は森林に囲まれた名うての豪雪地帯。 津川の街には、森からの水が清水となって湧いているそうです。

お酒の仕込水には、名峰『麒麟山』の麓を流れる常浪川流域の超軟水が使われています。 ミネラル分の少ない軟水はゆっくりと発酵が進み、綺麗で少ない酒質に仕上がるとか。

同社では良質の水を守るため、2010年より『森作り事業』をスタートさせ、ブナやナラといった広葉樹の植林を行っています。

《原料米》新潟奥阿賀産米100%

《精米歩合》麹米60%、掛米65%

《酵母》-

《日本酒度》+12 《酸度》-

《アルコール度》15度

《造り》普通酒生

《お値段》1800 ml 2310円

《製造》2022年6月

さて麹米は『たかね錦』で、掛米はなんと食用米の『こしいぶき』で醸されています。 もちろん地元阿賀町で栽培されています。

『こしいぶき』は、『コシヒカリ』の光沢・粘り・味を受継いだ新潟県の基幹品種。 なんと『ひとめぼれ』と『どまんなか』の交配から誕生しています。

麹米の『たかね錦』はシャープで爽やかな酒質を生むそうで、このお酒の味を決めているのでしょうか。

生酒特有のフレッシュ感に、シャープな喉越しと飲むごとに冴えるキレ。 爽やかな余韻は、飲み飽きしない飲み口ですね。

心地良い旨味から徐々に辛さがふくらんできて、まさに究極の淡麗辛口酒を貫いています。

みずみずしい超辛口の生酒タイプは、+12だけど辛みはそれ程でもなく、アル度15℃なので飲み飽きしない! さすが新潟の『THE TANREI』だね!

麒麟山は半径10キロ内の酒米で醸される超ドメーヌ蔵

ところで『麒麟山』の酒米は、すべて地元阿賀町で生産されています。 勿論すべての蔵人さんが栽培に携わっていますが、30もの農家さんと契約栽培をしています。

新潟は北海道と並んでトップクラスの米どころ。 故に食用米の栽培を優先する土地柄であり、酒米の生産比率は僅か1.8%。(令和3年度農産物検査結果より筆者算定)

それが阿賀町に至っては20%もあるそうです。 酒米造りが盛んな兵庫県で26%なのですから、それに匹敵する酒米生産地であることに違いありません。

栽培品種は酒造好適米の『五百万石』『たかね錦』『越淡麗』に食用米の『こしいぶき』。 普通酒の掛米に使用するため、『こしいぶき』の栽培量が最も多いそうです。

地元の人にリーズナブルかつ安全に飲んで貰うために、地元産の食用米を普通酒に使っている。 まさに地酒のなかの地酒だね。 エライ!!

『麒麟山酒造』のラインナップ紹介

2021年3月、原点回帰を目指して商品ラインを一新。 またラベルデザインもスッキリとリニューアルされています。

生産品目も整理され、季節商品との違いも分かりやすくなったのではないでしょうか。

| 分類 | 銘柄 | 特徴 |

| 普通酒 | 麒麟山伝統辛口 | 麒麟山酒造の原点にして代表銘柄。しっかりと味ののった旨口新潟淡麗です。 冷やでもお燗でも美味しい。 |

| 普通酒 | 麒麟山超辛口 | 超辛口(日本酒度+12)タイプでありながら、旨さもあり又、キレのある喉越しが特徴。味わいは55℃のお燗にてさらに開花する。 |

| 純米酒 | 麒麟山やわらか | 「越淡麗」使用。お米の旨みの特徴が良くでており、非常にふくらみのある味わいです。温めると味わいがより豊かになります。 |

| 純米吟醸酒 | 麒麟山金雲母 | 「五百万石」使用。奥深くまろやかな旨味と、キリッと澄んだ味わい。贅沢なバランスが楽しめるお酒です。 |

| 純米大吟醸酒 | 麒麟山ながれぼし | 「五百万石」使用。鮮やかな口当たりとどこまでもひろがる透明感。 |

| 吟醸辛口 | 麒麟山遠雷 | 「たかね錦」使用。ほのかに香り立つ、キリッとひきしまったお酒です。約50℃の燗がいい。 |

| 純米吟醸辛口 | 麒麟山ユキノシタ | 「たかね錦」使用。ほどよい旨味と上品な香りのお酒です。冷やでもお燗(特にぬる燗)でも美味しく頂けます。 |

| 純米吟醸生原酒 | ぽたりぽたりきりんざん | 〈越淡麗〉は、豊かな旨味と柔らかな甘味。〈五百万石〉は時が経つに従い非常にやわらかく旨味が出てくる。 |

『麒麟山超辛口生』と今夜の肴

麒麟山酒造が蔵を構える津川は、かつて新潟と会津を結ぶ宿場として栄えた町。 なんと、江戸時代は会津藩の領地だったそうです。

雪深い地ゆえに『雁木』通りも残っており、街を歩けばまさに雪国の風情がありますね。

また奥阿賀の渓谷美は日本百景にも選ばれ、四季を通じて阿賀野川ライン遊覧船が運航されています。 もちろん、電車からの眺めも雄大です。

そんな阿賀野川の夕景を思い出しながら、今夜はサバ味噌を肴にグイグイいきました。

『麒麟山酒造』の紹介

阿賀町津川の『麒麟山酒造』さんの前身は、林業・木炭業。 1843年、初代が『福の井』の銘柄で酒造業を始めます。

その後明治期に、酒蔵の正面にそそりたつ津川の名峰からその名を頂き、『麒麟山』に銘柄を変更、事業を酒造業に絞り込んでいます。

そして戦後には、『麒麟山酒造株式会社』へと法人化をしています。

さて1995年には、安全性をしっかりと担保したいという思いから15人の農家と『奥阿賀酒米研究会』を発足します。

酒米生産は苦労の連続。 目標の10分の1しか収穫できない年もある中、新潟県や阿賀町からも協力を受け、研修会を通して栽培の技術を高めていったそうです。

研究会での酒米栽培に加えて、2011年には社内に酒米栽培の『アグリ事業部』を設置。 高齢化対策や放棄地対策に先手を打っています。

そして2018年には『奥阿賀酒米研究会』と合わせて地元産原料米100%を達成。 30年がかりで原料米の100%をまかなえる収穫量となりました。

そんなテロワールに拘る麒麟山ですが、販売も新潟県内が8割と完全に地元指向です。

業界全体が普通酒から限定酒や高級酒へシフトしていく中で、麒麟山酒造の造りは7割が普通酒。 日々楽しめる定番クラスの日本酒に専心しているのです。

そんな地元へ毎日欠かさぬための貯蔵・熟成設備を2016年に新設。 搾ったお酒は蔵からタンクローリーで運び、貯蔵タンクはナント100本近くあるそうです。

まとめ

70年代オイルショックを契機に、三増酒や大量生産される画一的な酒とは違う『本物の酒』が問われ始め、『越乃寒梅』などの『地酒』が注目を集めます。

そして90年代に入り級別制度が廃止となり、『吟醸酒』ブームが起こり新潟を中心とした『淡麗辛口』の酒を冷やで飲むスタイルが流行ります。

そんな行き過ぎた高級志向はバブル崩壊を迎え、危機を迎えた若き蔵元が自ら杜氏となって個性豊かな酒造りを始めます。 『十四代』などの芳醇旨口のお酒が注目を集めます。

そうして新潟の『淡麗辛口』は時代に忘れ去られ、いつの間にか新潟にも『村祐』『鶴齢』『たかちよ』など膨らみのある酒も登場しています。

それでも、地元の酒米で、地元の社員によって醸しあげ、地元の人たちに普通酒の淡麗辛口を作り続ける『麒麟山』。 地元愛こそがまさに新潟の『地酒』、ここにありきです。

それでは皆さん、今回はこれで失礼します。 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。