皆さんこんにちは!

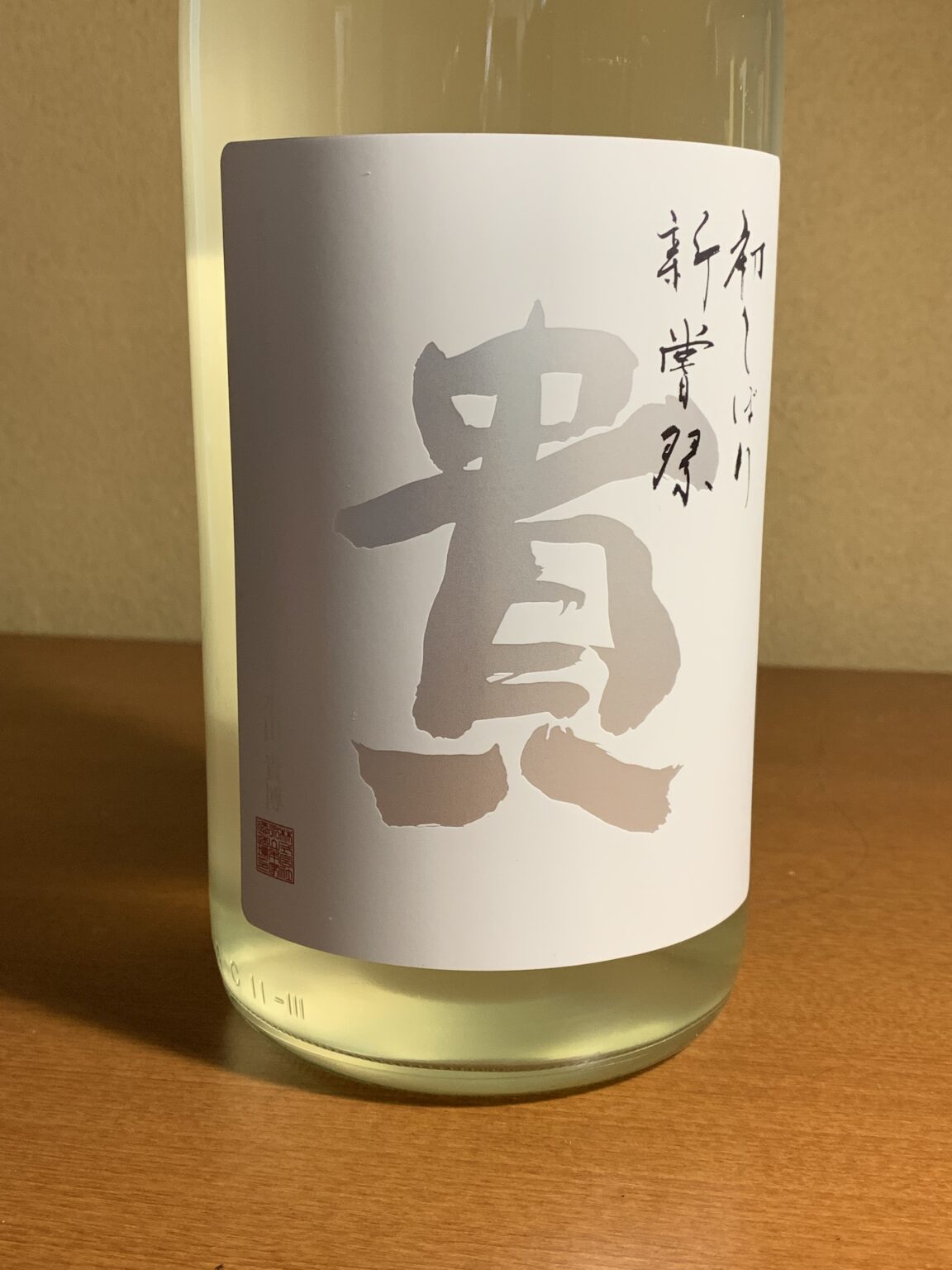

今回は、山口県は宇部市にある永山本家酒造場さんが醸す『貴 新嘗祭』を紹介します。

『永山本家酒造場』さんと言えば、酒米作りに力を入れている蔵元さんとしてつとに有名。 そして料理に寄り添う究極の食中酒を追及しています。

さて山口の日本酒『貴 新嘗祭』、一体どんな味わいなんでしょうか?

『貴 新嘗祭』は新米新酒らしい爽やかさとふくよかな米の旨みが広がる

中硬水の仕込み水は、天下の名勝秋吉台カルストを源とする

山口県の日本酒の多くは芳醇旨口ないしは淡麗旨口。 永山本家酒造さんの代表銘柄『貴』は、日本酒度+5のズバリ辛口です。

仕込み水は、敷地内の深井戸150mから汲み上げられていますが、蔵の傍を流れる厚東川の上流部には秋吉台カルストがあります。

つまり石灰岩質の土壌をくぐった水は、カルシウムを中心としたミネラル豊富な硬度110の中硬水なために、辛口でキレのあるお酒になるのです。

山口県の東側にある錦川水系の軟水とは明らかに水質が違いますね。

トラマサは山口県が郷里なので、地形地質がよく分ちょる! 新山口駅から東にかけては花崗岩質が広がり、山口県の地形・地質は様々だね。

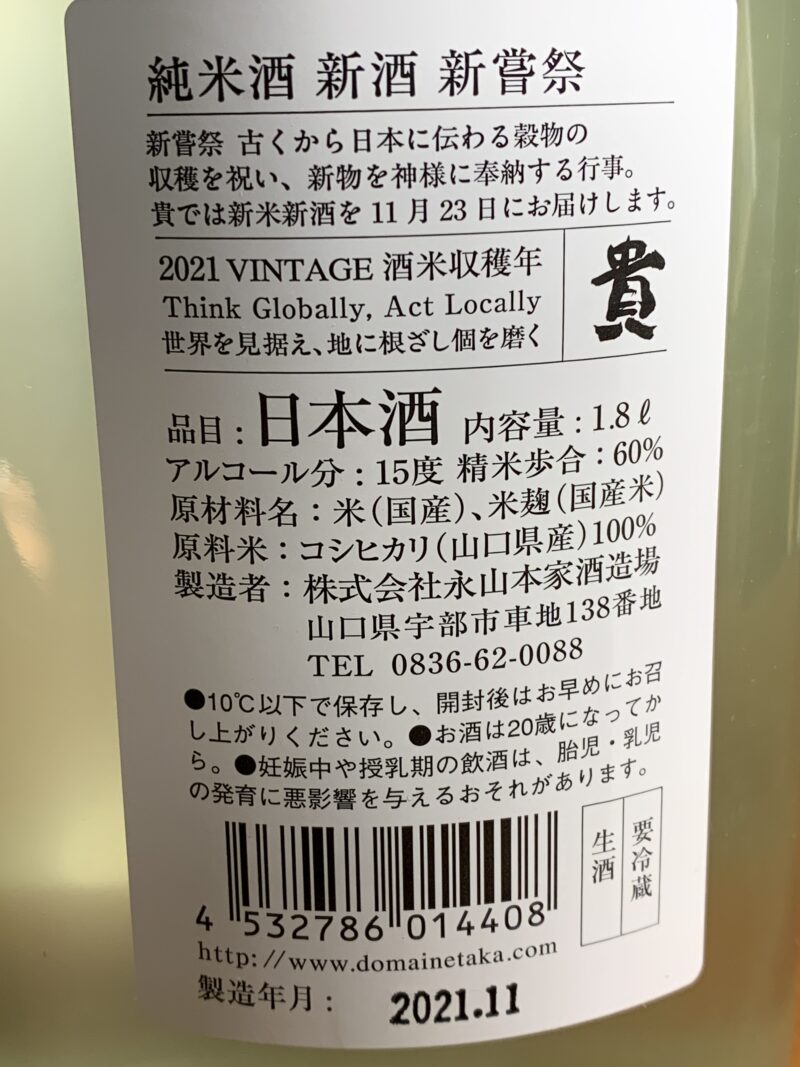

《原料米》徳佐産『コシヒカリ』100%

《精米歩合》60%

《酵母》-

《日本酒度》- 《酸度》-

《アルコール度》15度

《造り》純米新酒/生

《お値段》1800 ml 3300円

《製造》2021年11月

ところで、この『貴 新嘗祭』の味わいは香りは控えめで、いつもよりフルーティーで甘く、爽やかさに加えてふくよかさが感じられます。

2杯目には辛みが出てきましたので、開栓時は仕込み水よりも食米『コシヒカリ』の米の旨みが勝っているのかもしれません。

酒米は、今年一番にとれた新米『コシヒカリ』で醸される

『貴 新嘗祭』の酒米は、山口県の山間部で最も良質なお米がとれる山間部の阿東町徳佐で生産された『コシヒカリ』です。

なぜコシヒカリなのか、蔵元さんのメッセージを読み解きますと、神様に穀物の収穫を祝い新物を神様にお供えする神事が『新嘗祭』とあります。

つまり神様にお供えする新酒は、新米で醸した新酒でなければならないとする蔵元さんの強い思いから、今期から早生品種のコシヒカリに切り替えられたとか。

考えてみれば、今や10月頃から新酒が店頭に並び始めますが、10月収穫の山田錦や雄町は1年以上前に収穫された酒米ですものね。

新酒とは、新米でなくても新醸造年度に醸されたお酒ということになるのかな? 最近は冷蔵設備の整った酒蔵も多く、9月の最初頃から仕込んで10月の中頃に出荷する蔵もあるので、『新酒=新米』とは限らないことをよく理解しておいた方がイイね!

さて『勤労感謝』ではなく神事『新嘗祭』に合わせて、このお酒のレリースは11月23日。 まさに新酒で大地の恵み、五穀豊穣に感謝ですね!

新酒生らしいピリッとしたガス感に加え、酸味の利いたジューシーな旨みが広がりますね。 綺麗に瑞々しく、そして最後の飲み切りまでフレッシュなお米の旨みが続きます。

蔵元によれば生酒の変化を少なくするため、麹や酵母を変えて酸も多く出る設計にしたそうです。 未だ在庫が残っているのを見かけた際は、是非買いですね!

山口の日本酒『貴 新嘗祭』と今夜の肴

『貴 新嘗祭』は、酸がしっかりと効いており綺麗にまとまり、程よく効いた渋苦みとともにサッパリと流れていきます。

新米・新酒のじんわりとしたやさしい切れ味が、繊細な和食や生野菜、上品な白身の魚、鍋料理などとよく合いますね。

そうそう、宇部は魚の練り物や蒲鉾・竹輪が名産ですね。 写真は、近隣の防府の竹輪『岡虎』ですが、お酒のつまみにぴったりですね。

『永山本家酒造場』の紹介

山口県宇部市にある永山本家酒造場さんは、厚東川のほとりで1888年に創業。 現在は5代目の永山貴博さんが蔵元兼杜氏をされています。

貴博さんは、高校卒業後カナダバンクーバーにて2年間語学研修。 蔵元に帰ってみれば、経営状況はひどい状態でした。

そこで1996年に広島の国税庁醸造研究所に入所し、ワインが揺るぎない地位にある理由をさとり、日本酒については純米酒の将来性に気付いたそうです。

翌年からは蔵元で酒造りに携わり、ようやく2001年からは蔵の杜氏としてスタート。 アドバイザーの力を借りて、なんとか最初の酒を搾りあげます。

そこで広島時代の旧知の酒商山田さんに相談し、一文字の酒名に一日の長があるというアドバイスをいただいて、ようやく『貴』が誕生したのです。

翌年には『貴』を純米酒造りとし、2003年Danchu誌のコンテストで見事1位を獲得します。 広島や大阪の酒販店にも恵まれて、順調に売上を伸ばすこととなったのです。

ところで永山本家酒造場さんでは、創業時より米作りをされていたとか。 2002年に県が山田錦の栽培に取り組み始め、蔵元でも稲作を始めます。

その後貴博さんは、2007年から数回フランスの自然派ワインのワイナリーを訪問。 ワインのテロワール(土地)・農産物の延長であることの思想に深い感銘を受けます。

シャブリ地区の石灰質の土壌を見て、故郷・秋吉台の風景とシンクロさせながら、辛口ワインのような日本酒造りをしたいとの思いを強くしたそうです。

そして今では農業法人を4つ立ち上げて、高齢化が進む米農家の現状をすこしでも改善するべく地域の皆さんとともに米造りを続けています。

テロワールって、切り口を変えれば『地産地消』。今流なら『SDGs』『サスティナビリティ』ってとこかな。 コロナ禍で米作りが縮小したここ2年、米作りの担い手不足がいよいよ心配だね!

まとめ

正真正銘の『初しぼり・新嘗祭』とはこのお酒のこと。 蔵元の永山貴博さんは、日本酒と神道の結び付きに着目しています。

そして、我々日本酒を呑む人たちや地元二俣瀬の人々に対して、自然な生活の中で日本酒の在りかを感じて貰いたいメッセージなんだとか。

蔵元は今や山口の酒業界の若頭。 テロワール志向ながら是非『米農醸家』を謳って、世界に向けて『SAKEのアンバサダー』として頑張って欲しいですね。

それでは皆さん、今回はこれで失礼します。