皆さん、こんにちわ!

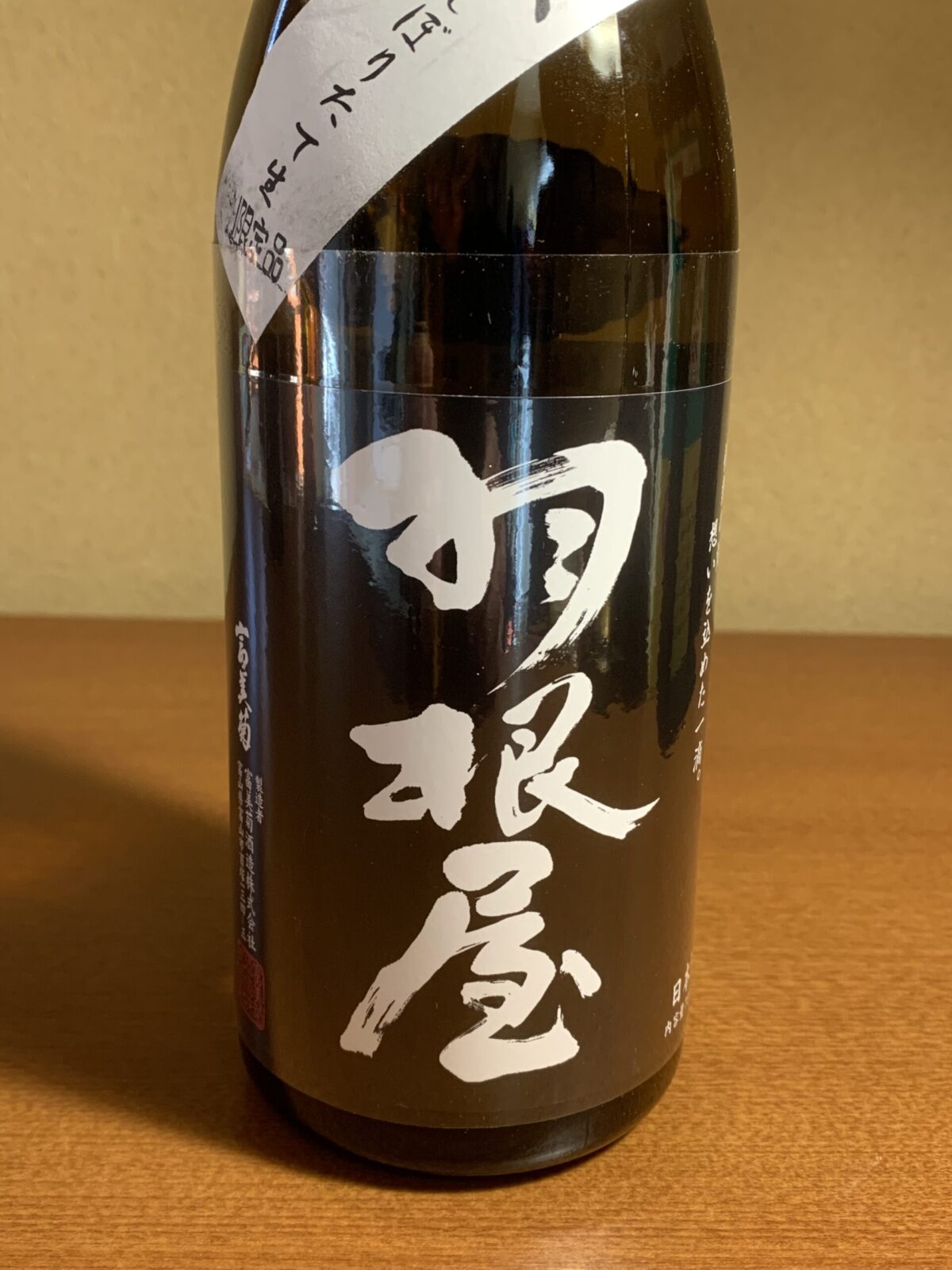

今回は、長野県は小布施ワイナリーさんの『ソガペールエフィス』を紹介します。

小布施ワイナリーさんと言えば、日本を代表する5つ星のワイナリーさん。 極寒の時期僅か数週間畑仕事が出来ないため、趣味で日本酒を醸されています。

それでは2020BY、続いて2021BYの造りをご紹介しましょう。 小布施ワイナリーさんの『ソガペールエフィス』、どんな味わいなのでしょうか?

『2020ソガペールエフィス・ヌメロシス』は白ワインのような深みのある切れ味

酒米はブルゴーニュワイン的に単一品種『美山錦』のみを使用

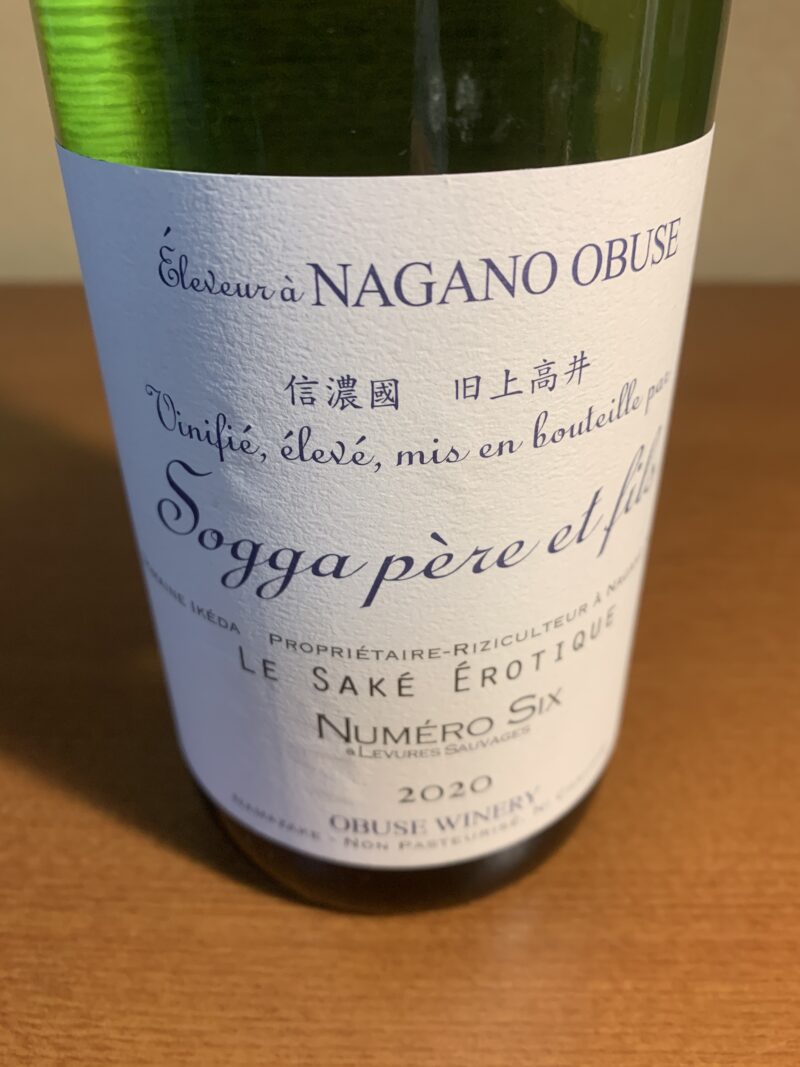

《原料米》ドメーヌイケダ『美山錦』100%

《精米歩合》59%

《酵母》6号酵母

《日本酒度》- 《酸度》-

《アルコール度》16度、生原酒

《お値段》720 ml 1650円(税込)

《製造》2021年1月

《品質保証期間》2021年6月30日

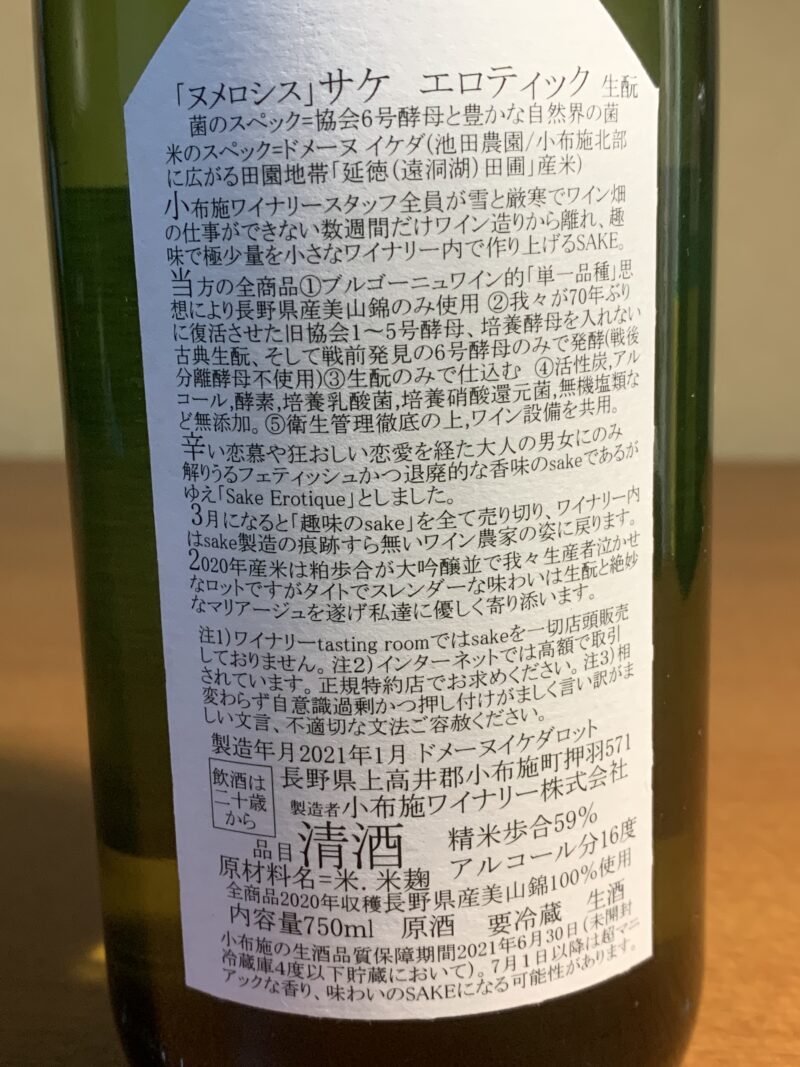

小布施ワイナリーさんでは『ブルゴーニュ的単一品種思想』により、長野県産の美山錦のみを使用しています。

さて日本酒の世界では聞きなれない言葉なので、ワインを基軸として『醸し人九平次』を醸す久野さんに倣って、少しワインのこと調べてみました。

ワインは、一つのブドウ品種しか使われていない『単一ワイン』と、様々なブドウ品種を組み合わせて造られた『ブレンドワイン』に分類されるそうです。

フランスの2大産地ブルゴーニュでは単一ワインを、そしてボルドーではブレンドワインが主に生産されているとか。 その経緯は、長文となるのでここでは割愛します。

ソガペールの裏ラベルでは単一品種思想を伝えきれていませんが、そこでそのメリット・デメリットは何かをくぐってみました。

| メリット | デメリット | |

| 単一ワイン | ①使用する品種の味わいをダイレクトにワインに反映させることができる ②テロワールやその年のヴィンテージを表現しやすく、さらに生産者の醸造法や熟成期間などの哲学が飲み手に伝えやすい | ①厳しいヴィンテージでも味わいを調節しにくいこと、畑のブドウが病気に侵された時に全滅してしまうリスクが高い ②単一ワインは醸造技術によっては味わいが単調になってしまう |

| ブレンドワイン | ①複雑な味わいのワインを生み出すことができる ②厳しいヴィンテージの時でもワインの味わいを調整することが可能 | ①どれも似たような味わいになってしまう可能性もある |

ワインは単発酵ゆえ、ぶどうそのものの品質に依存するところが多いのですが、日本酒の場合は並行復発酵ですので醸造技術である程度カバーできます。

特に単一ワインはぶどうの品質がすべてのように思えます。 そこで曽我さんは、有機栽培(無化学農薬栽培)でぶどうを育てているのです。

少し、醸し人の曽我さんのアプローチやこだわりが見えてきた来た気がします。

さて、このお酒の酒米の造り手は『池田農園』さん、小布施北部地域の産米です。 去年までの『三浦農園』(高山村)産米は米造りを止められたのでもうありません。

当然のことながら、水や田圃の土壌、そして年度ごとの天候で酒米の味わいは変わります。

20年のビンテージは暑くて酒米が硬く溶けにくかったのでしょうか。 酒粕が大吟醸並みと書いてあり、生産者泣かせだったとか。 そして味わいはタイトでスレンダーだとか。

そう書かれても、毎年の入手もままならないので比較は難しく、悲しいけどコメントはスルーしそうになります。

今年の味わいは、ワイナリーが拘る有機栽培の酒米なのでしょうか、白ワインのような酸味と、そして爽やかな味わいが口いっぱいに広がります。 ワインっぽい深みのある輪郭が感じられますね。

『ソガペールエフィス』は1~6号酵母で、酵母等無添加の生酛で醸される

裏書を読み続けますと、小布施ワイナリーさんでは旧協会1~5号酵母を独自に復活させ、培養酵母を使用せずに古典生酛で仕込んでいるそうです。

先代がワイン造りへ舵を切らざるを得なくなった際も、いつか日本酒醸造の復活をと心に秘めていたのでしょうか、アンプルは大切に保存してあったのでしょう。

戦中の廃業後20年の時を経て、日本酒づくりを復活します。

そして、このお酒は6号酵母と自然界の菌の作用を利用した生酛造りで仕込まれています。 活性炭、アルコール、酵素、培養乳酸菌、培養硝酸還元菌、無機塩類などは無添加となっています。

何だか新政No6みたいな仕様だなあ・・・ 勿論酒米が違うので味わいは違う。 こちらは6号+自然界の菌作用とあるように、ワイン蔵に棲みついた酵母があるのか、少しだけワイルド、ふくらみのある味わいがするかな。

少し前までは、7、9号も使われていたみたいですが今は醸されていません。 毎年商品ラインが変わり、造りも変わりますので追っかけは大変です。

各酵母は飲み比べますと味わいが微妙に異なるようで、ほとんど入手不可能な状況では飲み比べできません。 ですので、その味わいの違いを参考までに調べてみました。

| 商品名 | 使用酵母 | 酵母の履歴と酒質 |

| ヌメロアン | 1号酵母 | 明治39年、兵庫県灘の「櫻正宗」から分離。 甘味・苦味・渋みがバランスよく含まれており、後味がスッキリな味わい。 |

| ドゥー | 2号酵母 | 京都市伏見の「月桂冠」の新酒から分離。 甘味が強い傾向にあり、辛口が苦手な人や女性でも飲みやすい。 |

| トロワ | 3号酵母 | 広島県三島の「酔心」の新酒から分離。 1号の甘味・渋み・苦味がバランスよく味わえるだけでなく、辛口な仕上り。 |

| キャトル | 4号酵母 | どの酒造場かは不明も広島県の酒造場から分離。 味のキレが強く、ワイナリーならではのスパイシーな風味が楽しめる。 |

| サァンク | 5号酵母 | 広島県西条の「賀茂鶴」の酒母または新酒から分離。 フルーティーな風味に仕上がり、バランスが良い。 |

| ヌメロシス | 6号酵母 | 新政酒造さんの醪から分離され、昭和10年から現在まで日本醸造協会から頒布されています。穏やかな香り、膨らみのある柔らかい味わいです。 |

『2021 ヌメロシス』は2020同様柔らかく深みのある味わい

さあ、前章は『2020ヌメロシス』の感想と解説でしたが、この章は『2021ヌメロシス』の紹介です。

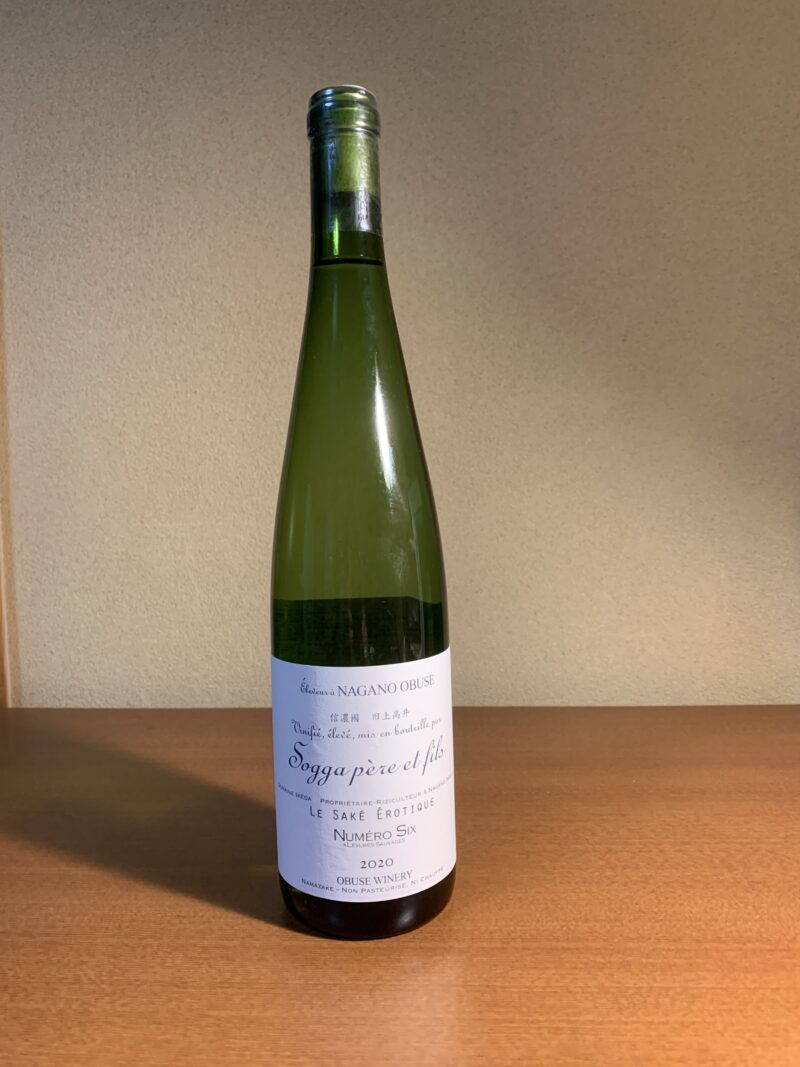

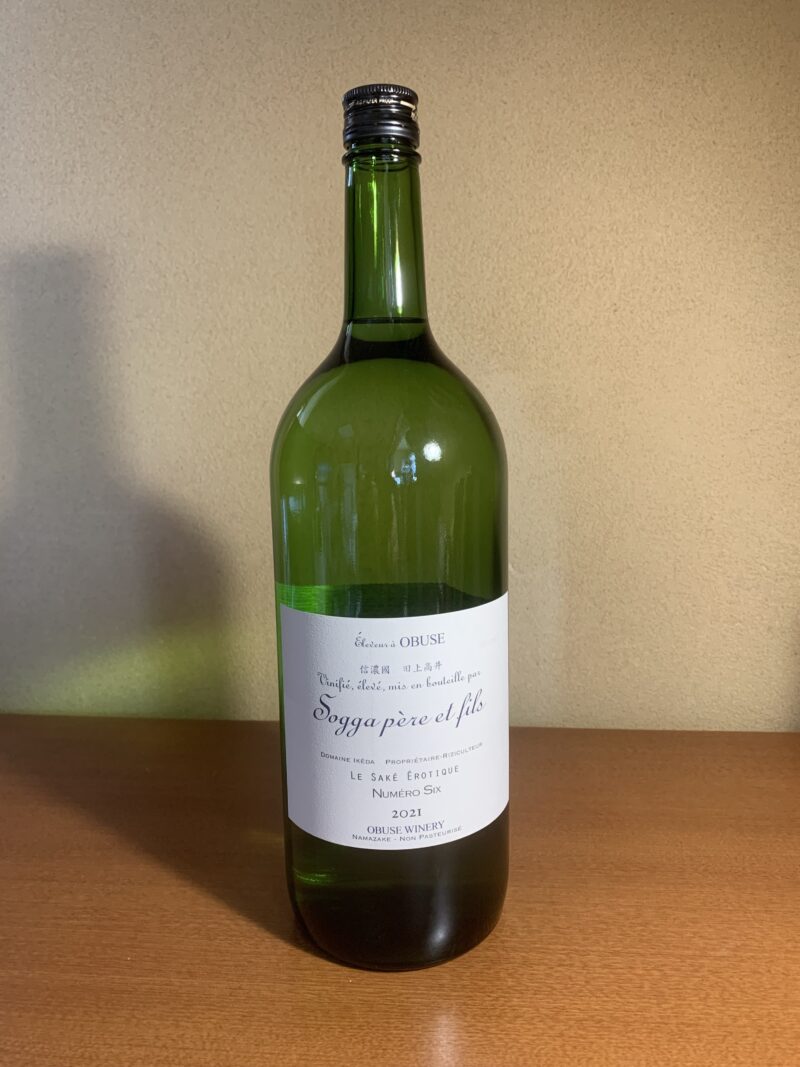

昨年は720ml/コルク栓と、まさにワイン醸造仕様でした。 今年入手したのは東京都下の酒屋さんで、1500ml瓶/アルミキャップの仕様です。

コルク栓だと、一度開けると専用のワイン栓(ストッパー)がないと、2日目の味わいはもう別物。 だから昨年は、飲みきれない分はロストでした。

今年は写真のようにアルミのスクリューキャップ。 チョット安っぽく見えますが、何回でも開閉できて、縦置き保存もでき数日間楽しめるので最適ですね。

さて昨年との比較ですが、アルコール度は1度下がって15度となり、味わいも少し柔らかくなってとても飲みやすくなっています。

上立ち香がチョット日本酒っぽい感じで、含みに甘みが出てきたでしょうか、後口はスッキリと綺麗に切れます。

昨年は酷暑で米の溶けが薄く『タイト』と裏書にありましたが、今年も『タイト』。 それでも少し変化して美山錦らしい旨みとスッキリ感がよく出ていますね。

*2022/2/17 追記

長野の日本酒『ソガペールエフィス・ヌメロシス』と今夜の肴

長野の桜はもうすぐでしょうか? 小布施の近く、高山村は見事な一本桜の名桜が多いので有名ですね。 村の人は、春が待ち遠しいことでしょう。

そして、ぶどう畑も忙しくなるに違いありません。

『ソガペールエフィス・ヌメロシス』はワインのような輪郭があるので、今夜は焼きサバと合わせて頂きました。

小布施ワイナリーの紹介

小布施ワイナリーさんは、もとは1867年創業の酒蔵で『泉瀧』という銘柄で地元に愛される酒を造っていたそうです。 それが昭和17年の企業整備令により廃業を余儀なくされました。

当主であった曽我市之丞さんがやむなくリンゴ酒や葡萄酒(ワイン)造りを始めたことが、今のワイナリーへとつながったそうです。

そして現在、小布施ワイナリーの4代目は曽我彰彦さん。 大学院のワイン研究センターを卒業後、新潟でブドウの栽培や醸造を研究し、さらにフランスでより本格的に修行を重ねたそうです。

帰国から4年後に手掛けた彰彦さんのワインは、国産ワインコンクールで金メダルを受賞し、脚光を浴びることになりました。

しかし、曽我さんのワイン造りはこだわりを前面に出し、ワインの品質を高めるために2013年に減産宣言し40%も生産量を減らします。

そしてさらには、慢性的な品薄から国産ワインコンクール(JWC)の出品も2014年で辞めてしまいます。

とにかく真面目に良いワインを作り続けていきたい一心なんですね。 そんな思いが、この趣味の日本酒造りにもよーく表れています。

なんか、世界のロマネコンティやフェラーリの例を出して、世間にくみしない唯我独尊の経営理念みたいだなあ・・・量の拡大ではなく、ひたすら品質重視か!

まとめ

ソガペールの日本酒名『Sogga pere et fils 』の意味は、『pere』が父、『et』が&、『fils』が息子、曽我家代々という意味らしいです。

一方のワイン酒名は『Domaine Sogga/ドメイヌ・ソガ』、その最高峰は『Sans chimie(サン・シミ)』。 英語では『without chemical』化学的なものを入れないということ。

小布施ワイナリーは有機栽培で、いわゆる『自然派ワイン』。 日本酒はといえば、オーガニック米・酵母無添加(天然蔵付き酵母)で生酛仕込みを忠実に再現した完全無添加の超自然派日本酒。

日本酒にも、そんな『自然派の日本酒』が増えていますね。 『自然酒(新井田本家)』『丹波自然酒(山名酒造)』『木村式奇跡のお酒(菊池酒造)』『さくや(通潤酒造)』などがあります、

飲んで旨い酒は、当たり前。 飲んで安全な酒は、当たり前。 その土地の素の土壌で育った酒米で作った酒、気候の変動で不出来でも頑張って醸したワイルドなお酒。 まだ希少ですね。

それでは皆さん、来年の酒米の出来に杞憂しながら今回はこれで失礼します。